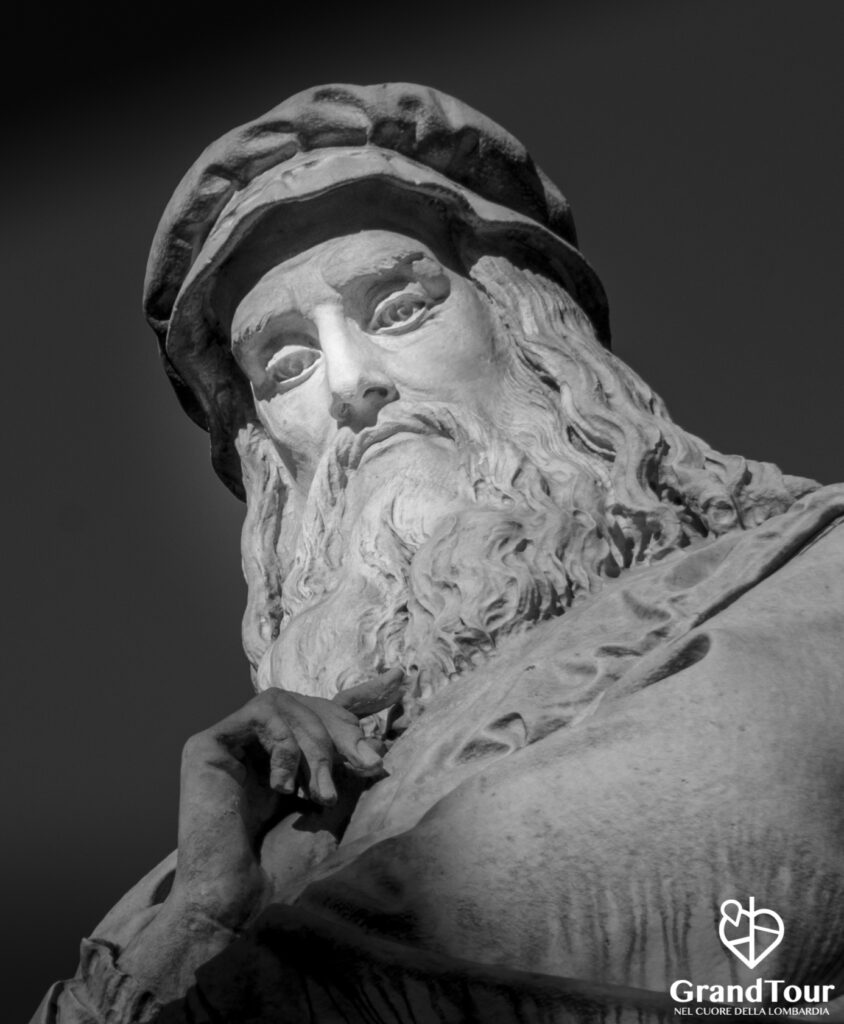

Leonardo da Vinci (1452-1519)

Leonardo da Vinci nasce ad Anchiano, una frazione di Vinci, poco lontano da Firenze, il 15 aprile 1452. Muore in Francia, ad Amboise, il 2 maggio 1519. A Milano soggiorna stabilmente dal 1482 alla fine del 1499 e dal 1508 al 1513. Quando vi giunge la prima volta, è un artista in larga parte ancora incompreso, nonostante i suoi trent’anni suonati. Il passaggio alla corte di Ludovico il Moro è una svolta sostanziale nella sua esistenza. Si presenta al Duca con una lunga lettera, dove elenca tutti i campi in cui potrebbe essergli utile: dall’ingegneria all’architettura fino alla scultura e alla pittura. L’artista apre la sua bottega in Corte Vecchia, di fianco al Duomo nascente, all’interno dell’ex residenza degli Sforza, divenuta in seguito Palazzo Reale. Assecondando la sua inesauribile sete di conoscenza, compie parecchi viaggi: studia l’Adda, esplora le Prealpi, visita le Alpi. In Lombardia Leonardo completa la propria formazione: studia i fenomeni del mondo animato e inanimato, approfondisce la geologia, l’idraulica, la meccanica, la botanica. Nel momento in cui lascia il Ducato, alla fine del 1499, in parte è già circondato da quell’aura leggendaria che lo accompagnerà per il resto della sua vita e si rafforzerà nei secoli.

Dopo avere soggiornato per breve tempo a Venezia e di nuovo a Firenze, nel 1508 fa ritorno a Milano, dove rimane fino al 1513, anno della sua partenza per Roma. Nel nuovo studio milanese c’è un numero di collaboratori più esiguo rispetto alla precedente bottega di Corte Vecchia. La scuola dei pittori legati all’artista, però, va ormai oltre i confini di quelle stanze e include ammiratori che si moltiplicano di giorno in giorno.

Nel corso del secondo soggiorno milanese si reca spesso a Vaprio d’Adda, ospite nella villa di Girolamo Melzi, patrizio e capitano della milizia milanese nominato dal re di Francia, nonché padre di Francesco. Il giovane ha ricevuto una buona educazione umanistica, conosce il greco e il latino e sa scrivere in un’elegante calligrafia. Sono tutte buone ragioni per ammetterlo alla bottega senza indugi. Presto il Melzi diventa un prezioso aiuto per il maestro, a quel tempo già impegnato a riordinare le sue carte e i suoi manoscritti. Nella villa che s’affaccia sulle sponde del Naviglio della Martesana e dell’Adda Leonardo disegna spesso il paesaggio fluviale. In cambio dell’ospitalità ricevuta progetta anche una nuova sistemazione dell’edificio, teorizzando una grande terrazza sul corso d’acqua e un fabbricato dal prospetto scenografico, cinto da torri. Nel medesimo periodo, nonostante sia ormai prossimo ai sessant’anni, gira ancora senza posa la Lombardia per conto di Charles d’Amboise, luogotenente del re di Francia, compiendo rilievi geologici e idrogeologici delle valli. Sono gli anni in cui progetta un ardito canale per superare le tumultuose rapide del fiume Adda e consentire la navigazione ininterrotta tra Milano e il Lago di Como.

Nel capoluogo lombardo Leonardo dipinge alcune delle sue opere più celebri. Come è noto, però, buona parte di esse non si trova più in Italia. Proprio a Milano tuttavia è ancora possibile osservare il Ritratto di musico alla Pinacoteca Ambrosiana, le decorazioni della Sala delle Asse al Castello Sforzesco e la celeberrima Ultima Cena nel refettorio del convento adiacente al santuario di Santa Maria delle Grazie. Tutta la critica moderna riconosce in questa pittura murale l’apice della sua attività artistica. L’impatto dell’opera è stato tale da influenzare una molteplicità di artisti nei secoli successivi. Al termine del lungo e complesso restauro eseguito nella seconda metà del Novecento, Pinin Brambilla Barcilon, che ha coordinato e condotto i lavori, scrive: «Capivo ora più che mai quanto grande sarebbe stata la differenza tra il Cenacolo e tutto il resto».