Alle origini del Codice Atlantico

Nel castello di Clos-Lucé, presso Amboise, messogli a disposizione dal re Francesco I, il 23 aprile 1519 Leonardo detta le sue ultime volontà alla presenza di Francesco Melzi e pochi altri testimoni. Proprio al Melzi lascia «tutti et ciaschaduno li libri che il dicto Testatore ha de presente, et altri Instrumenti et Portracti circa l’arte sua et industria de Pictori». Insomma, tutti i materiali di bottega, i disegni, i manoscritti, forse le macchine e i modelli. Ma non i dipinti. È in ogni caso un lascito dal valore pazzesco quello che spetta all’ultimo allievo giunto in bottega, che tra l’altro è nominato anche esecutore testamentario. Sono migliaia di pagine, disegni, appunti, annotazioni. È il lavoro di una vita, ma non di una vita qualunque, bensì quella di Leonardo da Vinci.

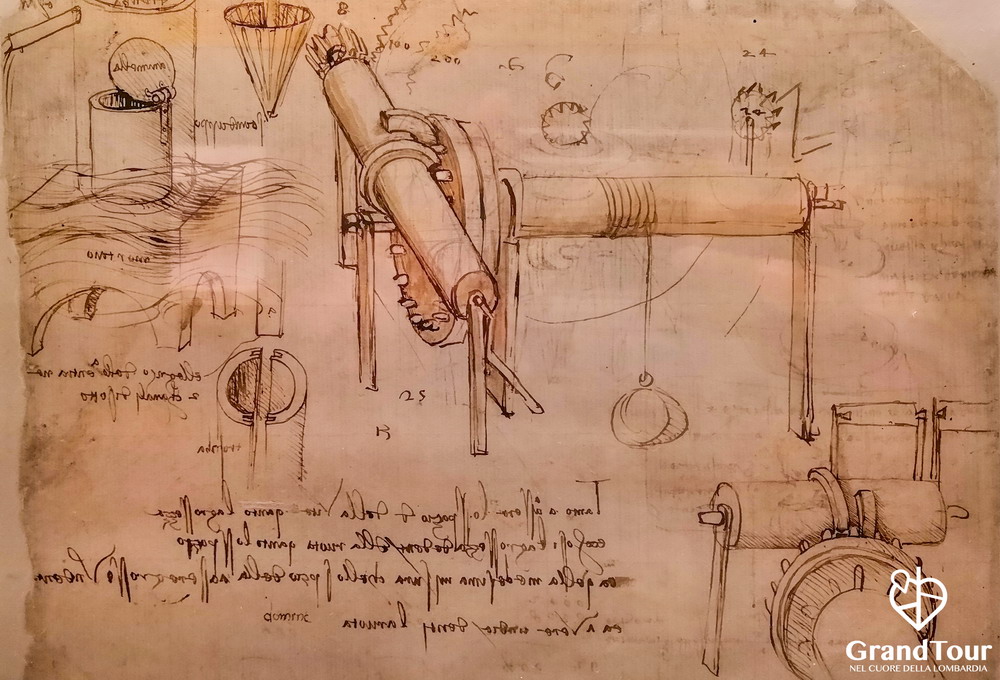

Aristocratico di nascita, Francesco una volta ritornato a Vaprio d’Adda, nella casa di famiglia, non ha bisogno di dipingere per vivere. Si dedica con puntiglio, quasi con ossessione, a riordinare le carte. Scrive il Vasari: «le ha care e tiene per reliquie tal carte insieme con il ritratto della felice memoria di Leonardo». Per anni conserva gelosamente il cospicuo materiale nelle stanze della villa affacciata sull’Adda. Non altrettanto fanno i suoi eredi, che relegano i preziosi fogli in un sottotetto. I manoscritti iniziano a essere oggetto di furti, vendite, passaggi, donazioni, appropriazioni indebite e smarrimenti. È una vicenda complicata che non abbiamo qui né il tempo né l’ambizione di raccontare. Del resto i fatti riguardanti la dispersione del lascito leonardesco sono stati ripercorsi già tante volte. Qui è sufficiente ricordare che alla fine del XVI secolo lo scultore milanese Pompeo Leoni riesce a recuperare un numero ragguardevole di scritti e disegni e comincia a creare due grandi raccolte: la prima diventa quella che oggi conosciamo come il Codice Atlantico, la seconda è l’altrettanto celebre Windsor Collection. Il nome Atlantico si deve alle straordinarie dimensioni: le carte originali di Leonardo sono incollate su fogli di grande formato, abitualmente usati per realizzare appunto gli atlanti geografici. Alla Biblioteca Ambrosiana perviene nel 1637 per donazione di Galeazzo Arconati, che dopo essere venuto in possesso del Codice sceglie l’istituzione fondata da Federico Borromeo per preservarlo e consegnarlo alle generazioni future. Nel 1796 le truppe Napoleoniche entrate a Milano s’impossessano della raccolta e la trasferiscono a Parigi, dove rimane per diciassette anni, finché il Congresso di Vienna non decreta la restituzione ai paesi di provenienza di tutte le opere requisite dal Bonaparte. L’emissario incaricato dall’Austria di gestire il rientro delle opere non riesce però a leggere la scrittura inversa di Leonardo e scambia il Codice per un manoscritto cinese. Per fortuna interviene lo scultore Antonio Canova, a sua volta emissario dello Stato Pontificio, che riconosce la preziosa raccolta e la fa restituire all’Ambrosiana. I fogli del Codice Atlantico trattano argomenti diversi: dalla meccanica all’idraulica, dalla matematica all’architettura, inoltre raffigurano scorci di paesaggio, macchine belliche e altre invenzioni curiose. Spesso ospitano anche annotazioni personali che svelano aspetti della vita minuta del genio.