Il Cenacolo: miracolo a Milano

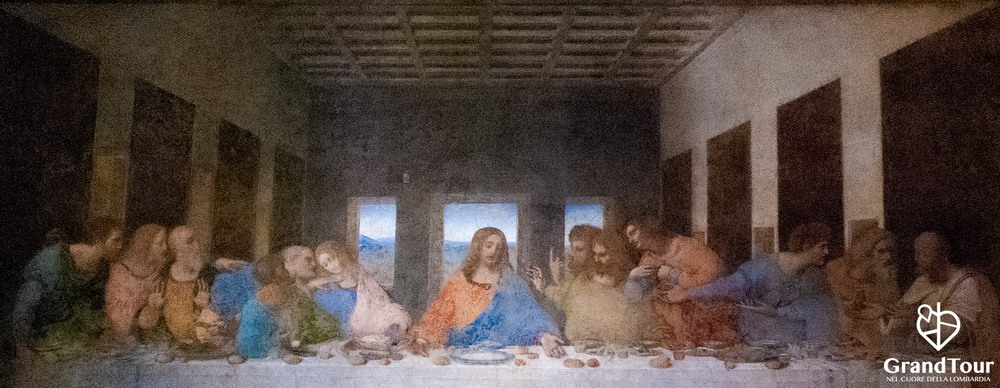

Con l’Ultima Cena Leonardo scardina lo schema tradizionale con cui fino a quel momento è stato rappresentato l’episodio e mette in scena il momento in cui Cristo annuncia agli apostoli “Qualcuno di voi mi tradirà”. La rivelazione scatena una tempesta di sentimenti, quali stupore, sgomento, confusione, che sono immortalati sui volti di ogni personaggio. Sono i cosiddetti moti dell’animo, che Leonardo introduce nell’universo della pittura. Attraverso accurate espressioni ogni apostolo manifesta il proprio stato mentale. Le figure sono così intense che pare di sentire le loro voci, di vedere il fondo dei loro cuori. Non solo, piccoli gesti o movimenti, rivelano la corrente emotiva che si crea in quel fatidico istante. Ancora oggi, a distanza di oltre cinque secoli, lo spettatore avverte la miracolosa sensazione di non trovarsi soltanto di fronte a una parete dipinta, ma a un prolungamento del refettorio stesso. Leonardo è riuscito a sfondare la superficie e ad attribuire una terza dimensione a tutta l’immagine, trasformando l’umile mensa disadorna nel luogo dove Gesù cena con gli apostoli l’ultima sera della sua vita, prima di morire in croce.

Purtroppo, benché si tratti di pittura su muro, l’artista non si affida alla tradizionale tecnica dell’affresco, che impone una veloce stesura del colore sull’intonaco ancora umido, ma sperimenta un metodo che gli consente di intervenire sull’intonaco asciutto e, quindi, di tornare a più riprese sull’opera curandone ogni minimo particolare. Tale scelta, insieme a un’infelice concomitanza di cause, accelera il deterioramento della pittura. Nel corso dei secoli si susseguono molti restauri per tentare di salvare il capolavoro. Il risultato è disastroso. Il dipinto diventa quasi illeggibile, ricoperto com’è di innumerevoli strati di pitture, colle, stucchi. Le condizioni, aggravate dalla polvere, dalla sporcizia e dall’umidità, sono tali da convincere molti, già nei secoli scorsi, a giudicare l’opera non più recuperabile. L’uso del refettorio come magazzino per le truppe napoleoniche alla fine del Settecento, l’apertura da parte dei frati di Santa Maria delle Grazie di una porta proprio sotto la figura del Cristo e, nel 1943, i bombardamenti che colpiscono in pieno la sala, distruggendo la volta e una parete, ma lasciando miracolosamente in piedi la parete con il dipinto di Leonardo e quella antistante con la Crocifissione di Giovanni Donato da Montorfano, sembrano consolidare un degrado irreversibile.

Nel 1977 viene chiesto alla restauratrice Pinin Brambilla Barcilon di accostarsi alla parete. Pur con alcune interruzioni, il lavoro si protrae fino al 1999. Grazie alla rimozione di tante ridipinture, viene riportato in luce quanto resta delle stesure originali. «Avevo il dovere di restituire un Leonardo autentico, vero, leggibile, e soprattutto più sano possibile», queste poche parole pronunciate dalla restauratrice suonano come il manifesto ideale dell’intera operazione. Il restauro passa alla storia come uno dei più complessi mai eseguiti al mondo, non solo per la lunghezza della sua durata, ma soprattutto per le difficilissime condizioni in cui si svolge. Al termine il dipinto appare rigenerato è torna a essere una delle maggiori attrazioni artistiche di Milano. Sono davvero toccanti le parole con cui Pinin Brambilla ricorda il giorno dell’inaugurazione: «Fino a quel momento ancora non avevo compreso il significato che aveva assunto per me la vicinanza fisica dell’opera, la felicità che traevo da quell’incontro ravvicinato e solitario. Eppure, era giunto il momento di smontare i ponteggi, di aprire le porte e di tornare a guardare il Cenacolo da lontano: non era più mio, è vero, ma tornava a essere di tutti».

Museo del Cenacolo Vinciano

Piazza Santa Maria delle Grazie 2

Dal martedì al sabato 8.15-19.00

Domenica 14.00-19.00

cenacolovinciano.org